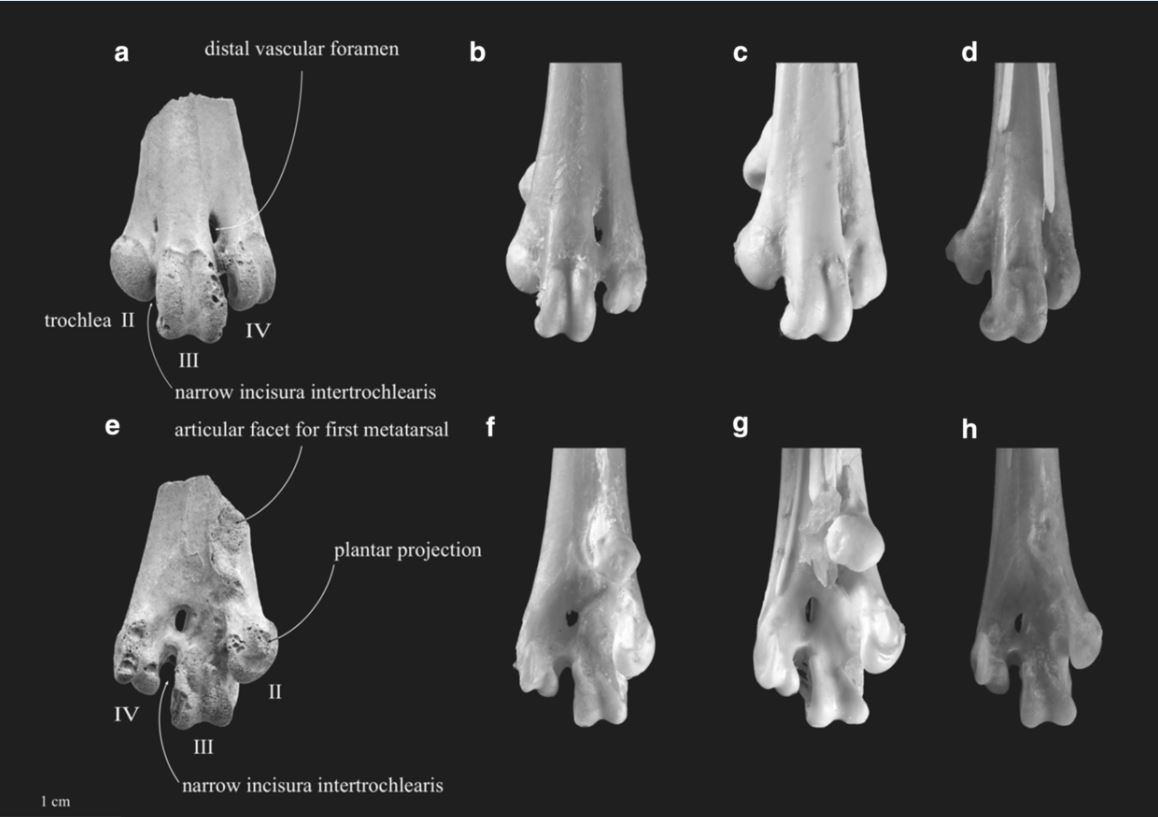

台灣千元大鈔上的帝雉和台灣第一件恐龍化石:雉科左腳部分跗跖骨標本。圖/蔡政修

相信生活在台灣的大多數人都會希望能有著花不完的千元大鈔可以自由的使用。身為古生物學家,除了一方面幻想著能有數不盡的千元大鈔可以讓我花費在野外挖掘、探索遠古生物的滅絕與生存奧秘之外,我也常常盯著千元大鈔上的帝雉(學名為:Syrmaticus mikado,俗名又常被稱為「黑長尾雉」),思考著帝雉在台灣的演化歷程到底是怎麼一回事,像是什麼時候來到台灣、又是如何演化成只有在台灣才能親眼觀察到野外族群的特有種呢?

思索著這樣的古生物問題,或許和大多數人對於古生物研究的想像有點出入——在「侏羅紀公園」深遠的影響下,似乎只有研究暴龍、三角龍等主要出沒在中生代的恐龍們才能算是真正的古生物學研究一樣。但這也就是古生物、或其他基礎研究發現新知的樂趣一樣,藉由 1993 年幾乎風靡了全世界的「侏羅紀公園」電影,讓更多人、經費投入到古生物學的研究工作,到了現在,我在上課時所使用的恐龍教科書(由 S. Brusatte 所撰寫的《Dinosaur Paleobiology》)裡面清楚的寫著恐龍的定義為:

滅絕的三角龍和現生的麻雀最近的共同祖先、以及這一個共同祖先所有的後代都是恐龍。

換句話說,我們日常生活中會見到的麻雀、餐桌上美味的雞、鴨料理等,都是貨真價實的飛天恐龍和恐龍美食。也就是說,當我們翻開台灣生物多樣性目前的記載,台灣現今有超過 600 種以上的鳥類,也就可以說是台灣有 600 多種的恐龍——但更令人興奮的,在如此高度的恐龍多樣性裡,台灣有著 30 種左右的特有種恐龍!登上台灣千元大鈔的帝雉基本上就是台灣恐龍的代表物種之一。

餐桌上美味的烤雞,是貨真價實的恐龍。圖/Pexels

具備了這樣的認知後,台灣目前的古生物研究裡即使基本上沒有暴露在地表面的中生代沉積地層能讓我們尋找、挖掘幾乎每個人都能琅琅上口的暴龍、迅猛龍、三角龍等在中生代、新生代交界的 6 千 6 百萬年前就完全滅絕的「非鳥類恐龍(non-avian dinosaurs)」,但進入新生代後、恐龍的演化仍是相當蓬勃,在這一個當下,我們稱為「鳥類」的恐龍們,在基礎的生物多樣性分類中,物種數也有 1 萬種左右、這數字大約是現生哺乳動物的兩倍!